Stop guessing, start listening: The case for market research in branding.

.gif)

Schluss mit Raten: Wie Marktforschung gutes Branding noch besser macht

In der Branding-Welt hält sich ein Bild besonders hartnäckig: Ein Kreativer, ganz für sich. Kaffeetasse, Skizzenblock, Geistesblitz. Und plötzlich: eine Marke, so brillant, so perfekt, dass sie gar nicht scheitern kann. Diese Erzählung zieht sich durch viele Agenturen, Startups und Designstudios — Branding als schöpferischer Akt, frei von äußeren Einflüssen, denn: Genialität spricht ja schließlich für sich selbst.

Nur tut sie das nicht. Zumindest nicht immer. Ehrlich gesagt: fast nie.

Diese romantische Vorstellung lebt, weil sie dem kreativen Ego schmeichelt. Sie sagt: Solange du talentiert genug bist, wird’s schon zünden. Aber in der Realität entsteht starke Markenarbeit selten im luftleeren Raum. Ein Logo, das im Workshop eine Standing Ovation erhält, kann draußen sang- und klanglos untergehen. Interne Euphorie ist keine Garantie für externe Relevanz.

Und damit landen wir bei der entscheidenden, manchmal unbequemen Frage für unsere Kundinnen und Kunden:

Brauchen wir Marktforschung — oder wissen wir es selbst am Besten, was unsere Marke besonders macht?

Eine berechtigte Frage. Schließlich kennt niemand Deine Marke so gut wie Dein Team. Aber Branding dreht sich nicht um Dich. Es geht darum, wie andere Deine Marke wahrnehmen, sie verstehen und wie sie sich dabei fühlen. Und genau hier wird Marktforschung zum Game Changer: als Brücke zwischen Absicht und Wirkung.

Also schauen wir mal genauer hin: Warum kann Marktforschung im Branding Gold wert sein? Wann ist sie übertrieben? Und wie geht sie, ohne die Kreativität zu ersticken?

Branding dreht sich um Identität — aber wessen?

Wenn Unternehmen ihre Marke neu aufstellen, lautet die erste Frage fast immer: Wer sind wir eigentlich? Dann hagelt es Mission Statements, Archetypen, Werte-Workshops und Purpose-Pyramiden — es mangelt nicht an Tools zur Selbstdefinition. Aber Identität ist nur die halbe Miete.

Denn nur weil Du klar sagst, wofür Du stehst, heißt das nicht, dass es auch so verstanden wird. Markenidentität (das, was Du sendest) und Markenimage (das, was wirklich ankommt) sind oft zwei Paar Schuhe. Vielleicht hältst Du Deine Marke für hochwertig, aber Kunden hören ›teuer‹. Du willst mutig wirken, aber der Markt erlebt Dich als ›aggressiv‹. Ohne Forschung bleiben solche Brüche meist unsichtbar.

Es ist, als würdest Du Dich ohne Spiegel fertig machen: Du fühlst Dich top gestylt und verlässt selbstbewusst das Haus, nur um draußen schiefe Blicke zu ernten, weil sich die Farben beißen, der Kragen hochsteht und zwischen Deinen Zähnen noch Spinat klebt.

Genau das leistet Markenforschung: Sie hält Dir den Spiegel vor. Sie zeigt Dir, wie Menschen Deine Marke wirklich erleben — und das ist häufig anders, als Du es Dir ausmalst. Manchmal schmeichelt dieses Spiegelbild. Aber es kann auch ein nötiger Reality-Check sein.

Was Marktforschung im Branding wirklich bedeutet

Sag ›Marktforschung‹ und schon denken alle an Balkendiagramme, endlose Online-Umfragen oder Fokusgruppen in sterilen Konferenzräumen, mit Einwegspiegel und schlechtem Kaffee. Klingt trocken. Klingt nach Konzern. Klingt nach »Machen wir, wenn wir mal groß sind.«

Aber das ist nicht die Art von Forschung, um die es hier geht. Marktforschung im Branding-Kontext ist kein ödes Zahlenschieben, sondern die Kunst zu verstehen, wie Menschen wirklich ticken: Was sie bewegt, was sie erwarten, wovor sie sich fürchten, wenn sie mit einer Marke in Berührung kommen. Es geht gerade nicht darum, Menschen als Datensatz abzuhaken — sondern darum, sie als das zu sehen, was sie sind: widersprüchlich, neugierig, kritisch, manchmal irrational, aber immer spannend.

Forschung ist nicht gleich Forschung

Wie Du weißt, sind ›Was‹ und ›Warum‹ zwei sehr verschiedene Fragen. Deshalb lohnt sich der Blick auf die Unterschiede zwischen quantitativer und qualitativer Forschung.

Quantitative Forschung gibt Dir Breite.

Stell Dir die quantitative Forschung (kurz ›Quant‹) wie ein Weitwinkelobjektiv vor: Es zoomt nicht ins Warum, aber es gibt Dir die Panoramaansicht: wie viele Menschen X denken, Y bevorzugen und Z wählen. Ideal, wenn Du Annahmen validieren, Wahrnehmungen messen oder Veränderungen über Zeit verfolgen willst.

Quant sagt Dir nicht, was Deine Zielgruppe nachts wach hält — aber sie weiß, dass 67 % Deine Marke mit ›Innovation‹ verbinden oder dass Dein neues Logo eher nach ›Fintech von 2009‹ aussieht. Sie liefert keine Tiefe, aber Struktur — und damit eine verlässliche Grundlage für Entscheidungen mit echtem Business-Impact.

Und Quant sieht Muster, die Deinem Bauchgefühl vielleicht entgehen. Kommt Dein neues Messaging bei Gen Z gut an, aber fällt bei 40+ durch? Sehen langjährige Kunden Deine Marke anders als Erstkäufer? Genau hier spielt Quant seine Stärke aus: weil es messbar macht, was funktioniert, was nicht, und für wen.

Wie quantitative Forschung aussehen kann

Je nach Budget und Zeitrahmen, hast Du grundsätzlich zwei Optionen: Du kannst es klassisch angehen — maßgeschneiderte Umfragen, sauber aufgesetzt und mit genügend Teilnehmern, um wirklich belastbare Schlüsse zu ziehen. Oder Du wählst den schnelleren, pragmatischen Weg über bestehende Panels oder Drittanbieter-Tools. Beides kann sehr gut funktionieren — solange Du Dir vorher im Klaren bist, was du herausfinden willst. Hier ein paar bewährte Werkzeuge aus dem quantitativen Werkzeugkasten:

- Brand Tracking Studien: Regelmäßige, strukturierte Umfragen — monatlich, quartalsweise oder jährlich — um zentrale Kennzahlen wie Bekanntheit, Präferenz, Vertrauen und Markenassoziationen im Blick zu behalten. So siehst Du, ob Deine Marke an Boden gewinnt, hinter der Konkurrenz zurückfällt oder einfach auf der Stelle tritt. Wie ein Gesundheitscheck für Deine Marke.

- Vertrauenssegmentierung: Gemeinsam mit erfahrenen Forschungspartnern — wie unserem langjährigen Kollegen Prof. Dr. Eric Eller — betrachten wir Vertrauen nicht als pauschalen Einheitswert, sondern als messbares, segmentierbares Muster. In maßgeschneiderten Umfragen untersuchen wir, wie Vertrauen in verschiedenen Zielgruppen, Produktkategorien oder Kontaktpunkten entsteht — oder verloren geht. Du lernst ganz grundsätzlich, ob Dir die Menschen vertrauen, aber auch, an welchen Stellen sie es tun, und aus welchen Gründen — und was das konkret für Deine Markenführung bedeutet.

- A/B Testing: Wenn sich interne Debatten à la »Team Headline A vs. Team Headline B« im Kreis drehen, bringt ein sauberer A/B-Test Klarheit. Unterschiedliche Botschaften, Visuals oder Kampagnenideen werden live gegeneinander getestet — und Du erfährst so, was tatsächlich resoniert, bevor Du groß ausrollst.

- Synthetische Methoden: Blitzumfragen, Google Trends oder Website-Verhaltensdaten (Klicks, Scrolls, Absprungraten) liefern Dir schnelle, richtungsweisende Einblicke. Sie sind nicht immer statistisch wasserdicht — aber oft gut genug, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Kurz gesagt: Quantitative Forschung liefert Dir nicht die Poesie Deiner Markenstory — aber die Satzzeichen. Die Kommata, Fragezeichen und Punkte, die Dir sagen, wann Du innehalten, nachjustieren oder Gas geben solltest.

Qualitative Forschung gibt Dir Tiefe.

Zahlen sind wichtig — aber sie erzählen nur die halbe Geschichte. Branding ist emotional und entsteht nur selten in Tabellen oder Diagrammen. Es lebt in Emotionen, Bauchgefühlen, Assoziationen, und all den Dingen, die Menschen selten in Umfragen sagen, aber trotzdem empfinden. Qualitative Forschung (kurz ›Qual‹) hilft Dir, in diese nicht-messbaren Ebenen einzutauchen: Was bewegt Deine Zielgruppe? Wie sieht ihre Welt aus? Wie passt Deine Marke da rein? Es geht weniger ums Zählen und mehr ums Verstehen.

Wie quantitative Forschung aussehen kann

- Tiefeninterviews: 1:1-Gespräche, die weit über »Gefällt dir diese Ad?« hinausgehen. Es geht um Werte, Sprache, Sichtweisen — darum, was Menschen wirklich bewegt, auch wenn sie es selbst nicht genau benennen können.

- Ethnografie: Markenforschung im echten Leben. Nicht fragen, was Menschen tun – sondern beobachten, wie Menschen Produkte wirklich nutzen und wie das von dem abweicht, was sie sagen. Wie nutzen sie Produkte im Alltag? Welche Rituale entstehen dabei? Oft klaffen Aussage und Verhalten weit auseinander — Ethnografie hilft, diese Lücken zu verstehen.

- Semiotische Analyse: Kulturcodes entschlüsseln. Was sagt Deine Farbpalette über Deine Werte? Was signalisiert Dein Tonfall? Menschen lesen Marken in Sekunden, lange bevor sie auch nur ein Wort Deiner Copy lesen. Semiotik hilft Dir, die Signale zu verstehen, die Du implizit sendest.

Kurz gesagt: Qualitative Forschung liefert Dir nicht das ganze Drehbuch — aber sie verleiht Dir die Stimme. Den Tonfall, den Subtext, das Bauchgefühl, das entscheidet, ob Deine Marke wirklich ankommt.

Die drei Phasen im Branding – und warum Forschung überall hilft

Für Agenturen und Beratungen wie uns gilt: Branding ist kein einmaliges »Häkchen dran und fertig« — es ist ein Prozess. Und wie bei jedem guten Prozess gibt es Momente, in denen eine kurze Pause — und die richtigen Fragen — Dich davor bewahren, in die falsche Richtung zu laufen.

1. Vor dem Start: Unsichtbares sichtbar machen

Hier werden die Weichen gestellt. Klar, es kribbelt in den Fingern, sofort mit Moodboards und Copy zu starten — schließlich ist das der aufregende Teil. Aber bevor die erste Headline geschrieben oder die Farbpalette festgelegt wird, solltest Du verstehen, in welchem Terrain Du Dich eigentlich bewegst.

In dieser Phase geht es darum, die Fundamente richtig zu setzen – und das bedeutet: forschen statt raten. Drei Dinge stehen dabei ganz oben auf der Liste:

- Zielgruppe verstehen: Klischees wie »Sophie, 32, liebt Yoga & Matcha« bringen Dich nicht weiter. Echte Zielgruppen sind komplex, manchmal widersprüchlich — und nur selten in Persona-Vorlagen abbildbar. Um echte Verbindung herzustellen, musst Du tiefer eintauchen: Werte, Spannungsfelder, Weltbilder und kulturelle Kontexte. Gute Forschung sorgt dafür, dass Du nicht rätst, sondern weg vom Schubladendenken und hin zu echtem Verständnis kommst.

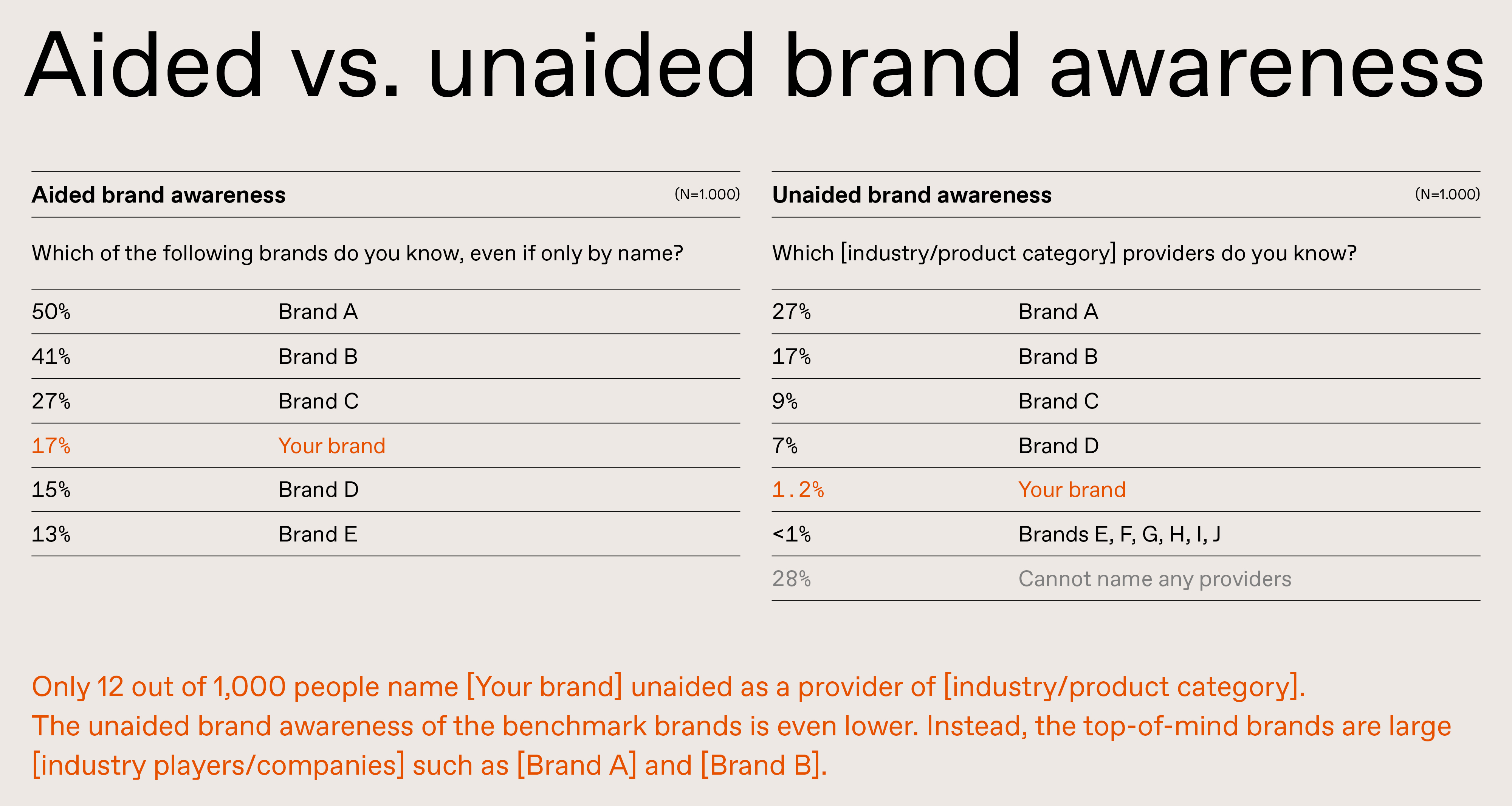

- Realitätscheck machen: Du kannst keine Fortschritte messen, wenn Du nicht weißt, wo Du stehst. Wie wird Deine Marke aktuell wahrgenommen? Als hochwertig? Verlässlich? Oder eher austauschbar? Wird sie überhaupt wahrgenommen? Eine saubere Baseline zeigt Dir die Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit — und in welche Richtung Du Dich bewegen solltest.

- Vertrauenslücken aufdecken: Vertrauen kannst Du nicht einfach proklamieren. Es wird Dir gegeben — langsam, zögerlich und nur, wenn Du es Dir verdienst. Gute Forschung hilft Dir, herauszufinden, wo Dein Vertrauenskonto gut gefült ist und wo es leer steht. Wirkt Deine Marke glaubwürdig oder wie ein weiteres gesichtsloses Unternehmen? Gibt es Vorbehalte gegenüber Deiner Branche? Nur wenn Du die Schwachstellen kennst, kannst Du gezielt gegensteuern.

Wenn Du diese Phase überspringst, baust Du die Marke auf wackeligem Fundament. Du riskierst, Zeit, Budget und Energie, um Lösungen für Probleme zu finden, die Deine Zielgruppe gar nicht hat und eine Marke zu schaffen, die draußen niemanden berührt. Arbeitest Du stattdessen hier sauber, dann wird alles, was danach kommt, präziser, klarer und wirkungsvoller.

2. Während der Entwicklung: Testen, lernen, blinde Flecken finden

Sobald die ersten Ideen auf dem Tisch liegen, ist es fast unmöglich, sich nicht in sie zu verlieben. Da steckt Zeit, Hirnschmalz und Herzblut drin. Du siehst, wie clever das ist. Du spürst das Potenzial. Das Problem? Liebe macht blind — erst recht bei den eigenen Ideen.

Genau hier kommt Forschung ins Spiel: nicht, um Deine Lieblingsideen abzuschießen, sondern um zu prüfen, ob sie außerhalb des Meetingraums überleben können. Forschung sagt Dir nicht, ob etwas gut oder schlecht ist. Branding ist kein Multiple-Choice-Test — und Forschung kein Daumen, der hoch oder runter zeigt. Es geht um Resonanz: Verstehen Menschen, was Du sagen willst? Fühlen sie sich angesprochen? Trifft es einen Nerv — oder stiftet es Verwirrung?

Richtig gemacht, schützt Dich dieser Reality-Check davor, in Deiner eigenen Blase stecken zu bleiben und — sorgt dafür, dass gute Ideen draußen auch gute Wirkung entfalten.

Nach dem Launch: Lernen, nicht nur bestätigen

Branding endet nicht, wenn die Website live geht, die neue Verpackung im Regal steht oder die Kampagne online ist. Eigentlich fängt es da erst richtig an, denn jetzt kommt das spannendste Feedback. Deine Marke lebt nicht in einem Slide Deck oder auf der Launch-Bühne. Sie fängt erst an zu atmen, wenn echte Menschen sie sehen, darauf reagieren, darüber sprechen.

Post-Launch-Research zeigt Dir, wie Deine Marke tatsächlich gelebt wird — nicht nur, wie sie am Whiteboard geplant war. Was funktioniert? Was wird missverstanden? Manchmal sagt das Feedback: »Herzlichen Glückwunsch, das war ein Volltreffer!« Manchmal deckt es blinde Flecken auf, die vorher niemand gesehen hat. So oder so: Genau hier wird aus einem statischen »Tadaaa!« ein lebendiges, lernendes Markensystem, das mit der Zeit klarer, relevanter und präziser wird.

Und nicht zu vergessen: Wahrnehmung verändert sich nicht über Nacht. Eine Anekdote aus unserem Umfeld: Ein Investor erzählte uns kürzlich, er sei von einem Rebranding komplett begeistert gewesen; nannte es sogar das beste Pitchdeck, das er je gesehen habe. Er fing sofort an, die Marke zu beobachten — aber investierte erst drei Jahre später.

Heißt: Selbst wenn Du den perfekten ersten Eindruck hinterlässt — brauchen Menschen manchmal einfach Zeit, um mental nachzuziehen. Branding ist kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf. Und Forschung hilft Dir, ihn strategisch anzugehen.

Die größte Falle: Post-Launch-Forschung nur zur Selbstbestätigung nutzen

Nach Monaten harter Arbeit ist es völlig menschlich, sich ein bisschen Schulterklopfen zu wünschen. Klarer Fall: Die neue Marke ist draußen — jetzt schnell ein paar Zahlen, die belegen, dass alles genauso funktioniert hat wie geplant. Ein wohlverdientes »Wir haben’s gerockt!« Aber wenn Dein einziger Antrieb ist, Dir selbst recht zu geben, hast Du den eigentlichen Sinn von Forschung verpasst. Du erzählst dir bloß eine schöne Geschichte rückwärts, anstatt neugierig zu bleiben. Und wo Neugier fehlt, stagniert Wachstum.

Die besten Marken machen es anders: Sie gehen nach dem Launch nicht ins Funkloch. Sie hören zu. Sie justieren nach. Sie wissen: Wenn etwas nicht so ankommt wie geplant, ist das kein Misserfolg, sondern wertvolles Feedback. Genau so werden gute Marken großartig: nicht, weil alles beim ersten Versuch perfekt sitzt, sondern weil sie wach bleiben, lernbereit sind und nie aufhören, sich weiterzuentwickeln.

Wann Du Dir Forschung sparen darfst

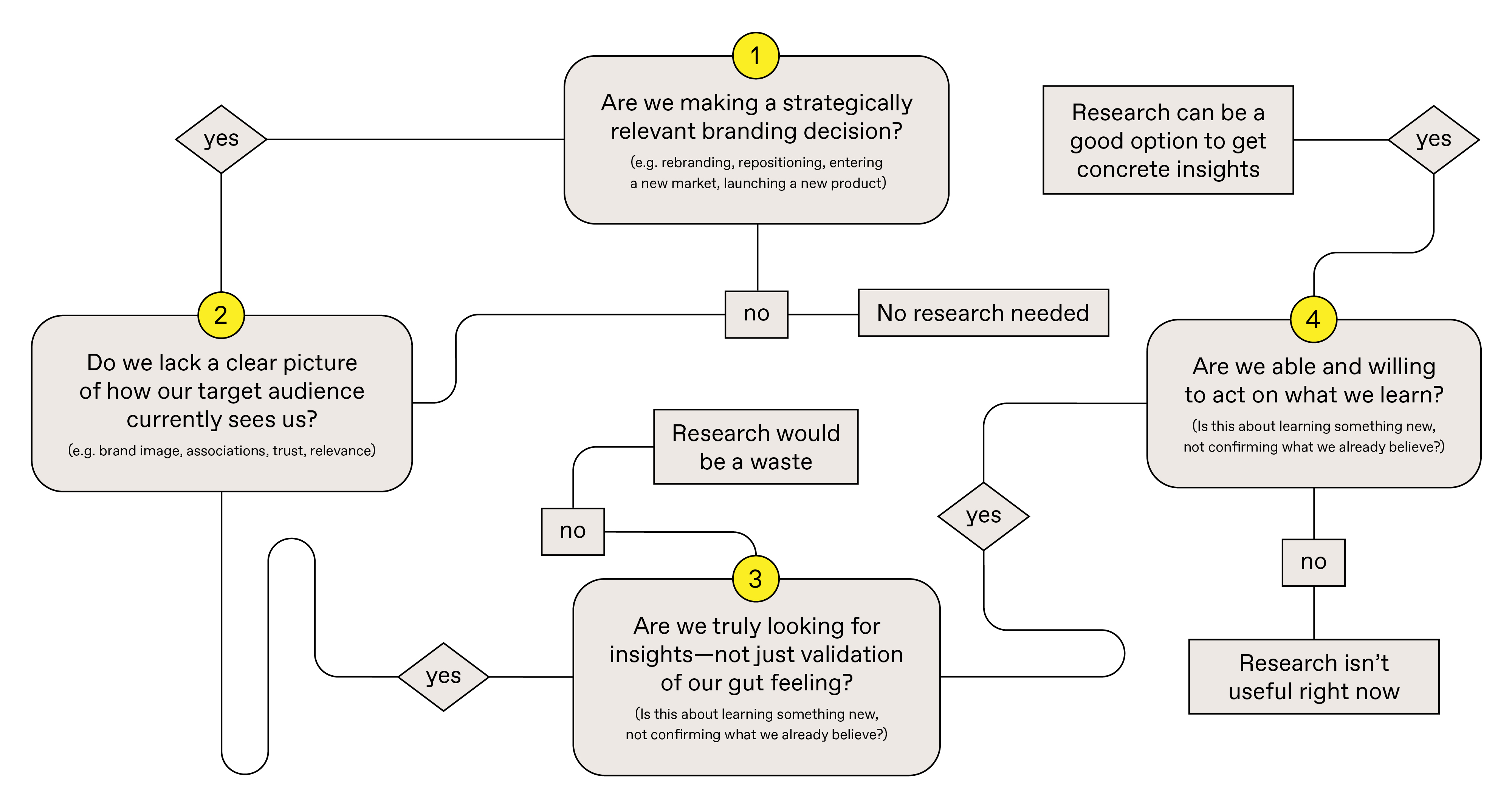

Ja, wir haben hier eine Lanze für Marktforschung im Branding gebrochen. Aber zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein. Marktforschung ist wichtig. Und: manchmal brauchst Du sie einfach nicht.

Nicht jedes Branding-Projekt braucht einen Deep Dive in Zielgruppenanalyse, Trust-Segmentierung und Insight-Workshops. In manchen Fällen ist es sinnvoller, den Schnellgang einzulegen und mit dem zu arbeiten, was Du schon hast.

Hier ein paar Situationen, in denen Du guten Gewissens die Forschungsphase überspringen kannst:

- Du bist in einer sehr klaren Nische unterwegs und hast engen Draht zur Zielgruppe. Wenn Du Deine Community gut kennst, regelmäßig mit Kunden sprichst und direktes Feedback bekommst, ist Dein Bauchgefühl oft schon ziemlich datenbasiert. In solchen Fällen bringt zusätzliche Forschung oft keinen echten Mehrwert.

- Du hast keine Kapazitäten, um auf Erkenntnisse zu reagieren. Wenn Budget, Zeit oder interne Entscheidungsstrukturen gerade keine Umsetzung erlauben, dann bringt selbst die beste Forschung wenig. Insights sind nur so viel wert, wie das, was Du danach damit machst.

- Du machst Forschung nur fürs Protokoll. Ein paar Interviews oder Umfragen nur deshalb durchzuführen, weil »man das halt macht,« ist reine Zeit- und Geldverschwendung. Wenn Du keine echten Entscheidungen davon ableiten willst, lass es lieber gleich bleiben.

Dein Forschungsdesign ist von Anfang an fehlerhaft. Suggestivfragen, unausgewogene Samples oder komplett unklare Ziele? Solche Studien helfen nicht — im Gegenteil, sie führen Dich im schlimmsten Fall aktiv in die falsche Richtung. Und dann gilt: Schlechte Forschung ist schlimmer als keine.

Was Du im Hinterkopf behalten solltest, wenn Du es richtig machen willst

Du brauchst kein riesiges Budget oder ein eigenes Insights-Team, um gute Marktforschung zu machen. Entscheidend ist, wie Du es angehst. Hier ein paar Faustregeln, damit Deine Forschung nicht nur hübsche Slides liefert, sondern echte Wirkung hat:

- Qualität schlägt Quantität. Du musst keine Tausender-Stichprobe ausrollen, um kluge Antworten zu bekommen. Zehn ehrliche, gut geführte Gespräche bringen oft mehr Erkenntnis als hundert Multiple-Choice-Antworten.

- Forsche, um zu handeln. Forschung ist nur dann wertvoll, wenn sie zu einer besseren Entscheidung führt. Wenn Du den Satz »Weil wir X gelernt haben, werden wir jetzt Y tun« nicht beenden kannst, ist es nur Trivia. Frage stets nur nach dem, was Du wirklich brauchst und fokussiere den Einsatz von Zeit und Geld.

- Strebe nach Klarheit, nicht nach Gewissheit. Forschung ist kein Orakel. Sie wird Dir nicht sagen, was genau zu tun ist — aber sie kann Dir helfen, in die richtige Richtung zu gehen. Sie liefert Signale, Muster und Perspektiven, die Dir Entscheidungen erleichtern.

- Vorsicht, Analyse-Paralyse! Zu viel Forschung kann Dich ausbremsen. Wenn Du Dich in endlosen Validierungsschleifen verlierst, weil Du jedes Restrisiko ausschließen willst, steckst Du fest. Irgendwann musst Du aufhören zu fragen und einfach entscheiden. Denn: Insights ohne Umsetzung sind nur Rauschen.

Letzte Gedanken: Branding ist ein Dialog – kein Monolog

Zeit, mit einem Mythos aufzuräumen: Forschung steht kreativer Arbeit nicht im Weg. Richtig eingesetzt, schränkt sie Kreativität nicht ein — sie bringt sie auf den Punkt. Sie gibt Deinem Team die Klarheit, die es braucht, um Inspiration in Wirkung zu übersetzen. Aus »Ich glaube, das passt« wird »Ich weiß, das kommt an.«

Die besten Marken werden nicht einfach nur gesendet. Sie entstehen durch Austausch. Durch Zuhören, Reagieren und Hinterfragen. Sie lassen sich vom Außenbild genauso beeinflussen wie von der eigenen Vision.

In einer Welt, in der Marken pausenlos um Aufmerksamkeit kämpfen, gewinnt nicht die lauteste Stimme — sondern die, die zuerst zuhört. Denn nur wer zuhört, kann selbst etwas sagen, das hörenswert ist.